前回のまとめprevious

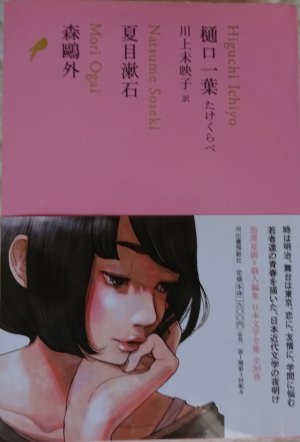

第四回議題本『たけくらべ』樋口一葉 川上未映子訳

「たけくらべ」は少年たちと少女の群像小説である。明治の吉原遊郭を舞台に、祭りに始まり祭りで

終わる。名作と名高い。擬古文が読みにくく、名こそ知れども読まずに来た人も多いのではないだろ

うか。わたしもその一人だった。

今回は川上未映子さんの現代訳だ。サラサラ読むことができた。まず、吉原遊郭と祭りの情景が丹念

に描かれている。映像的で色鮮やかに場面が浮かんでくることに感心した。

女性らしい目線も光る。おしゃれかおしゃれでないか、それを江戸の粋というのだろう。当時のファ

ッション描写も興味深い。

淡くて苦い初恋物語を軸に、舞台背景である吉原遊郭周辺で暮らす人々の営み、町並みの姿なども丁

寧に書き込まれている。

何よりも祭りの情景が面白い。祭りに集まってくる芸人たちは飴屋、軽業師人形使いに大神楽、角兵衛獅子らで、いい男もい

い女もいるらしい。当時はどんな風であったのだろう。想像するだけでわくわくしてくる。歌や踊り、三味線の音色が随所に

登場するのも、賑やかで楽しげだ。

わたしがイメージしていた吉原遊郭はモノクロ画面だった。ところが、読んでいくうちに華やかな原色図鑑に変化していく。

時代時代にそれぞれの価値観がある。今の感覚で想像してはいけないのだ。先入観を捨てて小説の世界に浸って楽しみ、理解

出来ない場面は調べて補強する。そうすれば名作である由縁、奥深さを味わうことができる。

さっと読んで堪能する読書とは違い、読み解いていく喜びを「たけくらべ」から教わった気がする。

この回はコミチさんにレジメを頼んだ。

花形花魁の姉を持つ美少女美登利、廃仏毀釈で自立を余儀なくされた寺の長男、真如。金貸し稼業の祖母と二人っきりで暮ら

す心優しい正太。鳶の親方が父の荒くれ長吉は洒落者。気弱な三五郎は車引きの息子で、それぞれが親の社会的地位を背負い

ながら暮らしている。その関係性を丁寧に読み解いて頂いた。

そのおかげで、「たけくらべ」が群像小説であることがしっかり見えてくる。誰もがリアリティのある物語を持ち、どの子が

主人公になってもおかしくないほど綿密に計算されて描かれていると言われたのに、一同納得となった。

また、一葉がどの子も同格で描いていることにも注目したい。誰かに肩入れしているわけでもなく、距離感を保ちながら彼ら

が背負っている定めを描ききっている。だからこそ、白い水仙の造花で断ち切る見事な幕切れへと繋がっていくのだろう。

わたしは、竜泉寺町にある樋口一葉記念館を訪ねる機会に恵まれた。一葉が筆で食べることを諦め、生活苦を抱えながら商売

で身を立てようと駄菓子屋を開いた地である。休むことなく働き続けたが僅か9ヶ月で行き詰まった。吉原遊郭も近く、「たけ

くらべ」の素材を得たのだろうと考えられている。駄菓子屋にやってくる子どもたちの中でも、特にお気に入りの女の子がい

たらしく、その子を美登利のモデルでにしたのではないかと言われている。

方向音痴であるわたしは、樋口一葉記念館のすぐそばにあるという一葉居住跡(名所碑だけだが)に辿り着くのにずいぶんと

迷った。道路脇にぽつんと建っていた碑を見逃していたのだ。石碑が壊れたので銅板の標識に変更されていたこともあった。

冒頭文に登場する「見返り柳」も、今では国道沿い佇んでいる。かぼそげな立ち姿に、水辺ではないから辛いだろうなぁと、声

を掛けたくなってしまう。すでに何代目かららしく、先代は枯れたり消失の運命を辿ったようだ。

吉原遊郭跡地は現在も風俗店が建ち並んでいる。迷い迷い歩くと疲れるほどで、当時の広さが実感できた。

古典に不慣れなわたしは、どのように読み解いていけばいいのかという不安を抱えて、記念館を訪れた。一葉は遙か遠くにい

る明治の文人でしかなかった。

小さな文机、若い女性にしては地味すぎる着物を着通した小柄な立ち姿の写真。推敲を重ねた原稿。江戸の匂いが残る東京の

町を転々としながら、暮らしを立てるために奔走し続ける。父の死後、16歳で家督を継ぎ、家長として母と妹を養う責任を背

負う。借金だってあった。重い責任を全うするため、全力疾走で駆け抜けた24年の生涯が、ゆっくり心に染みてきた。

一葉は女であることに甘えなかった。女であることを厭わしく思い、恋に苦しみ、食べていくことに苦しみながらも、そこか

ら逃げ出さず、立ち向かっていった人だ。

駄菓子屋の商売が上手くいかなくなると、再び筆を執ること決意する。「笑うならば笑え」と背水の陣をひいて、一葉は書き

始める。ついに奇跡の14ヶ月が訪れ、日本文学史上に名を残す作品を次々と生み出すに至る。

一葉が書いた最初の小説は下手でねぇ、とコミチさんが言われた。二十歳そこそこで、お金になるからと書き始めたが、やは

り甘かったのだろう。その後のままならぬ人生の辛さを噛みしめ、目の前にある今を書き綴る術を会得したのではないだろう

か。感情を排し、下町に生きる人々、女性たちの現状を、和歌で培った擬古文で流麗に書き残していった。

「たけくらべ」で描いたのは町であったように、わたしには思える。江戸の最盛期を経て明治という新しい時代を迎え、陰り

を感じさせ始めた遊郭の華やかさであり、その中で暮らす少年少女であった。わたしでありぼくで、あの子だった。その時の

町は、最高のカメラで映した写真のように「たけくらべ」という小説の中に記憶された。

しっかりと記憶に残されたものは普遍性を持ち続ける。受け取って貰えなかった紅い布。手渡したかったかもしれない造花の

白い水仙の花。交差することがなかった想いは、はかなく消え去ったりはしない。いつの日にか、人生に流され続ける途上で、

わたしたちは振り返る。そこに紅い布はより紅く輝き、白い水仙は白いまま残り続ける。

あの時のあの人ではない。あの時のわたしを見つけて、ため息をひとつ吐くだろう。

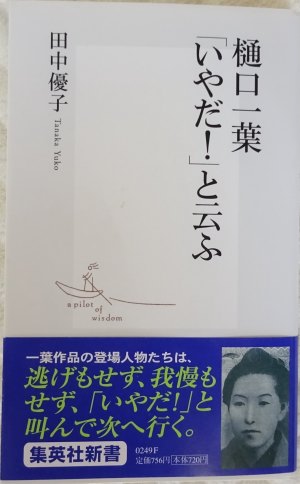

参考文献 樋口一葉「いやだ!」と伝ふ 田中優子著 集英社新書

江戸文化に精通した著者が樋口一葉を読み解いた1冊。とても勉強になった。

一葉が生きた時代は、明治という新しい風が吹いてはいたが、庶民の暮らしはまだまだ江戸

文化の中にあった。一葉の和歌で培った知識は古典から成り立っている。その知識を共有し

なければ、本当の魅力は分からない。そのことに気付かされた。

吉原を知るには江戸の粋を理解せねばならない。「たけくらべ」に描かれた随所に江戸の粋

が語られている。唐桟や雪駄、着物と下駄の一種だが、着物を着なくなって久しいわたしは

想像がしにくくなっている。ネットで調べてやっと、冒頭に出てくるこざっぱりとした年増

の女性が見えてきた。そうなると火打ち石を打つ女房の姿も浮かんでくる。

一葉が描いた世界は実に映像的なのだ。

古典の素養、花を手折る、紅い布や造花の水仙が持つ意味を知れば、「たけくらべ」の豊か

さと面白さが実感できる。

和歌という省略の文学を学び続けた一葉の小説は、文章の中に隠された意味がある。

この本を読めば樋口一葉の世界が、面倒な擬古文というイメージを脱ぎ捨てて、色鮮やかに

出現してくる。

参考文献 明治・東京 樋口一葉と歩く 監修 野口碩 小学館

.jpg)

樋口一葉をゆかりの地を巡ってみるのも楽しいかもしれない。そう思わせる楽しい案内本。

彼女を訪ねる町歩きコースは七つある。

わたしは「浅草・向島コース」を歩いてみた。

持ち歩きにも気にならない大きさと重さである。

地図や一葉こぼれ話、おみやげやお食事処、近くの名所も掲載されており、観光面もしっか

りクリアされている点がいい。

2004年発刊なので情報がやや古いのが難か。それは仕方がないのかもしれない。

店舗やおみやげの変化、一葉館は新しくなっている点など、再確認は必要。

それでも手元にあれば便利で楽しい。

一葉を訊ねながら歩けば、親しい友と思えてくから不思議。

参考文献 にごりえ・たけくらべ 樋口一葉 岩波文庫

.jpg)

川上未映子さんの訳を読めば、やはり樋口一葉の原文「たけくらべ」を読まねばと選んだ

1冊。岩波文庫で、解説と注が役に立った。

現代文で内容を把握したせいか、以前よりも擬古文で書かれた「たけくらべ」が頭に入っ

くる。くっきりと情景が浮かんでくる。なんともありがたいことだ。リズム感で読む。そ

うは言ってもなぁと思っていたが、いや、やっぱりリズム感がすばらしいと納得。

ぜひ、1度は原文で読んでみてください。

参考文献 資料目録 樋口一葉 台東区立一葉記念館

.jpg)

とても立派な資料目録。オールカラーで、一葉の生涯と共に関わりのあった人たち、書簡や

和歌、原稿などが収録されている。写真、こぼれ話なども参考になる。

一葉ファンには必見。1500円はかなりお得な感じがする。

一葉記念館のホームページで、通信販売もできるようだ。

参考文献 樋口一葉その人と作品 和泉怜子著 郁朋社刊

.jpg)

美登利の苦悩 吉原遊郭の黒い淵 という副題がついている。

「たけくらべ」の終盤で、美登利が仲の良かった正太とも遊ぼうとせず、沈みがちになる。

その理由を巡り、様々な説があるようだ。「初潮説」「初店説」があり、どれもおかしいと

思った著者が辿り着いたのは「検査説」だった。著者の熱意が感じられる1冊。

(一葉記念館で購入)